Spring

Equinox

von

Kaedaros

|

|

Dieser Festtag findet zwischen dem 20. und 22. März

auch unter den Namen Lady Day, Vernal Equinox, Frühlingsfest, Vogelfest, Frühjahrsäquinoktium,

Frühlings-Tag-und-Nachtgleiche, Alban

Eiler, Summer Finding, Sígrblót, Bacchanalien, Frühlingsanfang

oder Ostara statt.

Es ist ein Nebenfest (ein kleiner

Sabbat), das Sonnenfest zur Frühlings-Tag-und-Nachtgleiche und ist vermutlich germanischen

Ursprungs.

|

Equinox ist die englische Schreibweise des lateinischen "Äquinoktium"

(lat. aequus = Gleichgestelltes, lat. nox = Nacht).

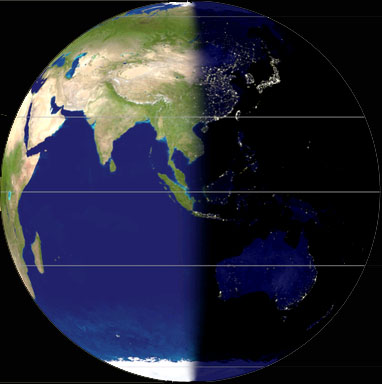

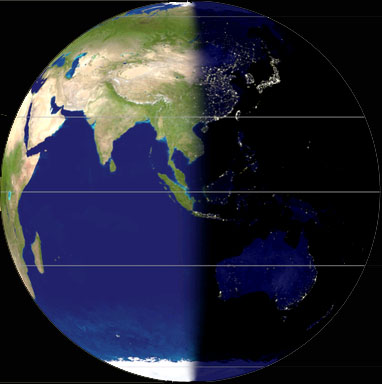

Astronomisch stellt das Äquinoktium (Tag-und-Nachtgleiche) den Zeitpunkt dar, bei dem ein Leitstrahl von der Sonne senkrecht auf die Erdachse fällt. Die Beleuchtungsgrenze zwischen beleuchteter und unbeleuchteter Hälfte der Erde verläuft daher durch die Pole. Während eines mittleren Sonnentages von 24 h haben alle Orte der Erde 12 h Tag und 12 h Nacht.

Diese Konstellation wird jedes Jahr zweimal erreicht - zwischen dem 19. und 21. März und zwischen dem 22. und 24. September (abhängig von der Lage des Jahres zum nächsten Schaltjahr).

Je nach Erdhalbkugel spricht man dabei jeweils vom Frühlings- bzw. Herbstäquinoktium. |

|

Vom 21. März bis zum 21. Juni (Sonnenwende) werden die Tage auf der Nordhalbkugel länger und auf der Südhalbkugel kürzer. Astronomisch gesehen wird diese Jahreszeit auf der Nordhalbkugel als Frühling und auf der Südhalbkugel als Herbst

bezeichnet.

Eine sehr ausführliche astronomische Erklärung mit Bildern kann man bei Wikipedia

nachschlagen.

Astrologisch ist es der Zeitpunkt, in

dem Sonne 0° (Anfang) Widder erreicht.

Ostern ist der christianisierte Name für den Feiertag.

Symbolisch sind Hasen, Schwalben,

blühende Weidenzweige und Eier

damit assoziiert.

Historisch

|

|

Das Färben von Eiern ist keine alte nordische

Tradition, sondern findet sich bereits in der ägyptischen, chinesischen,

indischen, griechischen, römischen und persischen Kultur. Man färbte die Eier mit Naturprodukten wie Zwiebelschalen, Blauholz, gefärbten Stofffetzen und Stechginster.

In Deutschland fand man bei archäologischen Ausgrabungen in einem römisch-germanischen

Gräberfeld in Worms bunt bemalte Eierschalen in einem Kindergrab aus dem 4.

Jahrhundert. Eier standen für die eingekapselte Welt, und die Vorstellung vom Weltenei lässt sich in vielen antiken Kulturen finden.

So z.B. in der ägyptischen Schöpfungsgeschichte von Hermopolis: eine Gans ( der "Große

Schnatterer") legte auf dem Urhügel, der erstmals das Schweigen der urzeitlichen Stille brach, ein Ei, aus dem der Sonnengott Re entschlüpfte.

Im Hinduismus verbringt Brahma ein Jahr lang sitzend in einem goldenen Ei. Dann

teilt er mit seinem Willen das Ei und aus den Eierschalen entstehen Himmel und

Erde.

|

| Auch die Maya kannten die besondere Bedeutung im Jahreskreislauf. So galten die Tag- und Nachtgleichen als wichtige Kontrollpunkte im Kalender. Die Konstruktion der Tempelpyramide in Chichén Itzá

aus dem 8. Jahrhundert beweist welche enormen Kenntnisse der Astronomie die Maya bereits besaßen. Zweimal im Jahr, zur

Tag-und-Nachtgleiche, versinkt eine Seite der Pyramide fast vollständig im

Schatten. Dann wird nur noch die Treppe von der Sonne angestrahlt und auf ihr zeichnen sich die Stufen der Pyramide ab. Dieses gezeichnete Band vereint sich schließlich mit einem Schlangenkopf am Fuß der Pyramide und stellt so den gefiederten Schlangengott Kulkulkan dar. |

|

Die Berechnung des Osterfestes nach dem Mondkalender (erstes Konzil von Nicäa im Jahr 325

bzw. die Festlegung von Dionysius Exiguus im Auftrag von Papst Johannes I. im

Jahr 525) ist heidnischen Ursprungs, obwohl Ostern heute meist nicht mehr zum

alten, rituellen Zeitpunkt gefeiert wird, sondern am Sonntag nach dem der

Frühlings-Tag-und-Nachtgleiche folgenden Vollmond. Trotzdem sind viele heidnische Bräuche integriert worden.

|

|

Mitte der 70er Jahre des vergangenen Jahrhunderts begannen einige heidnische Traditionen damit, das Frühlingsäquinoktium als „Ostara“ zu bezeichnen. Historisch gesehen ist dies falsch. Die oft im Zusammenhang mit dem Frühlingsäquinoktium gebrachte Göttin Ostara hat es nie gegeben. Es finden sich keine verwertbaren stichhaltigen Anhaltspunkte über ihre Existenz.

Ostara ist ein von Jacob Grimm, durch Namensvergleiche, und analog zur These des angelsächsischen Mönchs und Kirchenhistorikers Beda

Venerabilis (673-735) in seinem Werk "„De Tempore Rationum",

hergeleiteter Name für eine germanische Frühlingsgöttin (Deutsche Mythologie,

Band 1, Seite 266 bis 269 aus dem Jahr 1835). Das „Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens“ kam 1935 zum Schluss: „Wenn schon eine angelsächsische Eostra auf schwachen Füßen stand, hielt die Forschung erst recht eine deutsche Göttin Ostara für nicht nachweisbar.“

In den 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts wurde der Name

"Ostara" von den Nazis verwendet, da sich dies gut mit ihrer auf das

"Germanentum" berufenden Ideologie verbinden lies, basierend auf der

Spekulation des Jacob Grimm.

|

Germanen:

Hier ist die Quellenlage sehr dürftig. Man kann aus

der Edda und den Sagenkreisen nur erahnen, wie evtl. der Spring Equinox gefeiert

wurde (ein historischer bzw. archäologischer

Nachweis, dass das Fest überhaupt gefeiert wurde, existiert nicht):

Die Frühlings-Tag-und-Nachtgleiche symbolisierte für die Germanen die Zeit des Übergangs vom Kind zum Jugendlichen und somit den Beginn der menschlichen Sexualität. Nach nordischer Mythologie vereinigt sich Nerthus, die Göttin der Fruchtbarkeit, mit Njörd und gebiert zu dieser Zeit den Fruchtbarkeitsgott Freyr. Neben Freyr bestimmen auch Freyja, die fruchtspendende Vanin, und der Ase Thor, der Sohn der Erde, dieses Fest.

Das spezielle Festfeuer sollte bevorzugt mit einem Stein geschlagen oder noch besser durch ein Brennglas entzündet werden, um die Kraft der Sonne auf die Erde zu holen. Frauen durften früher an diesem Ritual eigentlich nicht teilnehmen, weil die phallische Macht Freyrs und Thors auf die Teilnehmenden übergehen sollte.

Die Frühlings-Tag-und-Nachtgleiche war auch die Zeit der Umzüge zu Ehren der Vanen und Ingwy-Freyrs. Dabei wurden Statuen der Gottheiten mitgeführt, die jeder berühren sollte, um die Fruchtbarkeit auf sich zu übertragen. Bei diesen Umzügen wurden keine Waffen getragen, denn sie waren dem Leben und dem Frieden gewidmet. Ein Überbleibsel sind die heutigen

Ostermärsche für den Frieden. In rituellen Spielen wurde der Kampf zwischen Sommer und Winter dargestellt, den der Winter verliert, während sich der Sommer eine Braut wählt. |

|

Freya |

Die Frühlings-Tag-und-Nachtgleiche wurde in Skandinavien auch Sigrblót (Siegopfer) genannt, weil jetzt wieder die Zeit der im Winter wegen der Kälte ruhenden Kämpfe begann. Es war deshalb angebracht, an diesem Fest dem Siegvater Óðinn (Odin) und dem Bezwinger der Frostriesen þórr (Thor) zu opfern. Dazu konnten dann auch Schwerter und Speere rituell verwendet werden. Beim Várþing (Várthing) wurden traditionell die jungen Männer in den Kreis der Krieger aufgenommen.

Kelten

Hier ist die Quellenlage noch schlechter als bei den

Germanen. Meist sind es Spekulationen und Erfindungen von Neo-Kelten und

neo-druidischen Vereinigungen. Weder bei Helmut Birkhan (Kelten. Versuch einer Gesamtdarstellung ihrer Kultur),

noch bei Christian-J. Guyonvarc'h und Francoise LeRoux (Die Hohen Feste der Kelten)

lassen sich Beweise finden. Lediglich aus dem Sagenkreis des Mabinogions (das weit nach der

Christianisierung Britanniens entstand) lassen sich einige Rückschlüsse

ziehen. Die Kelten waren ein lunar ausgerichtetes Volk, der Sonnenstand war

belanglos. Die neolithischen Bauten in Britannien und Irland entstanden weit vor

der Invasion der Kelten.

|

|

Edward Williams, geboren 1747 in Llancarfan,

Glamorgan, Wales, gestorben 1826, war ein literarischer Fälscher. Unter

seinem Bardennamen "Iolo Morganwg" publizierte er bisher

unveröffentlichte Gedichte von Dafydd ap Gwilym, der als der größte

walisische Dichter gilt. Diese Gedichte waren Fälschungen.

In den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts entdeckte ein

"Druide" offenbar diese Schriften und setzte sie "in

Umlauf", natürlich ohne Angabe, woher er dies hatte, behauptete

aber, dass die Bezeichnungen "uralt" seien. |

Alban Eiler (übersetzt "Licht der Erde"), die Zeit um den Frühlingstag, an dem Tag und Nacht genau gleich lang sind, eine

eigene fünfte Jahreszeit, die sie auch "Die blühende Zeit" nannten. Alban Eiler ist beherrscht von der warmen Märzsonne, die neues Leben hervorbringt, und der heilige Vogel dieser Zeit war der Schwan, der als Braut des keltischen Sonnengottes Lugh galt.

Die Kelten schauten zwischen der Morgendämmerung und dem frühen Vormittag nach zurückgekehrten Zugvögeln aus, um diese als gutes Omen für das weitere Jahr zu deuten.

Die Frühlings-Tag-und-Nachtgleiche war auch das Fest Taliesins, des Barden, aber auch das Fest des Frühlings und des Lebens, das in die Welt zurückgekehrt ist. Dieses Fest wurde rund drei Tage lang gefeiert. An diesen Festtagen wurden die Pflanzen und Bäume für das Jahr gesegnet und die neue Saat ausgesät.

Christentum

|

|

Wenn verbreitete heidnische Bräuche nicht ausgemerzt werden konnten, ging die Kirche stets so vor, dass sie diesen einen christlichen Anstrich verlieh. Was

die Frühlings-Tag-und-Nachtgleiche betrifft, so war die Umwandlung besonders einfach. Es wurde von der christlichen Kirche als Ostern beibehalten, als sie ihr Passah-Fest auf den Frühlingsvollmond verlegte und Jesus Christus zu Ostern auferstehen ließ.

Dadurch wurde der Sinn des Festes von der Kirche radikal verändert, indem sie es

zu einem Fest des Todes und der Trauer (Karfreitag) machte. Die Freude über die aufgehende Sonne und das Erwachen der Natur aus dem Winterschlaf,

wurde in die Freude über die aufgehende Sonne der Gerechtigkeit bei der Auferstehung Christi aus dem Grab verwandelt. |

Von allen christlichen Festen wird keinem eine so große Bedeutung beigemessen wie dem Osterfest. Der Historiker Sokrates Scholastikos schrieb im 5. Jahrhundert u.Z. in seinem Werk über Kirchengeschichte: "Mir scheint, das Osterfest hat über irgendwelche alte Sitten in die Kirche Eingang gefunden, so, wie sich zahlreiche andere Bräuche gehalten haben."

Brauchtum:

Früh morgens am Vogelfest des Frühlings ging das Volk hinaus, um nach Zugvögeln Ausschau zu halten. Die heutigen Osterspaziergänge mögen noch ein Relikt dieser Tradition sein. Wenn heimkehrende Vögel gesichtet wurden, wurde anschließend geschmaust und gefeiert. Wenn die Hühner und die anderen Vögel nach der eierlosen Winterzeit wieder damit begannen, Eier zu legen, galt

dies als sicheres Zeichen für den Frühling und die neu beginnende Fruchtbarkeit.

Viele alte Osterbräuche sind fast schon vergessen, so auch die kultischen Ballspiele und spiralförmigen "Reigentänze", welche einst den Kampf und Sieg des Frühlings über den Winter darstellten.

Zum Frühlingsäquinoktium feiert man die Fruchtbarkeit und das endgültige Ende des

Winters. Gleichzeitig wurden die Felder vorbereitet. Dies geschah in einem Segnungsritual, der Feldweihe. Traditionell wurden Osterfeuer auf allen Hügelkuppen im Land entzündet. Alle Äcker, von denen aus das Osterfeuer gesehen werden konnte, sollten dadurch von den Göttern beschützt und gesegnet werden. Die Asche des Osterfeuers wurde auf die Felder gestreut, um diese fruchtbarer zu machen.

Ein Sonnenrad aus Holz (Wagenrad), mit Stroh und grünen Zweigen umwickelt, wurde gebaut, am Osterfeuer entzündet und brennend von Hügelkuppen zu Tal gerollt. Es kündete den Sieg der Sonne über den Winter an und sollte symbolisch die Kraft und die Wärme der Sonne auf die Erde bringen.

Die Feldweihe wird vielerorts auch heute noch durchgeführt. Dazu werden die Felder vom Bauern abgeschritten und an jeder Ecke des Feldes heilige Kräuter, meist Pfefferminze, Schlüsselblume und Äste des Weidenbaumes, zusammen mit einer Kerze in den Boden gesteckt. Während des Rituals bittet man um eine reichhaltige Ernte und um Schutz für die Felder.

|

Der Glaube, der Hase bringe die Ostereier, ist erst relativ spät in Deutschland niedergeschrieben worden und scheint auch dort entstanden zu sein.

Die erste Aufzeichnung stammt von dem Heidelberger Medizinprofessor Georg Franck von

Franckenau aus dem Jahr 1678. Der Brauch entstand im Elsaß, am

Oberrhein und in der Pfalz. In Deutschland wurden die Eier früher in Dornbüschen und Hecken versteckt, so dass die suchenden Kinder entweder Tapferkeit oder Einfallsreichtum an den Tag legen mussten, um sie zu erlangen. Die Dornen symbolisieren hier den Dorn des Erwachens im Gegensatz zum dunklen Dorn des Schlafes. Das Suchen von Eiern ist in Deutschland, Amerika, Dänemark, Jugoslawien, der Schweiz und in Teilen von Frankreich üblich.

|

|

|

In der biblischen Ostergeschichte gibt es auf einen Hasen keinerlei Hinweis. Als christliches Auferstehungssymbol im Zusammenhang mit dem Osterfest findet sich der Hase frühestens seit dem 4. Jahrhundert. Die Germanen kannten

ihn schon viel früher, und sie machten den "sich zur Sonne reckenden" männchen-machenden Hasen zum Frühlingssymbol.

Ferner ist der Hase weltweit als Emblem des Mondes (Meister Lampe) aufzufassen. Im Sanskrit bedeutet das Wort für Mond "Hasenträger". Die Inder und auch die Japaner glauben in

dem Schatten des Mondes einen Hasen bzw. ein Kaninchen erkennen zu können. Demnach würde der "Osterhase" schlicht den Ostermond, den österlichen Vollmond bedeuten. Das "Osterei" stünde entsprechend für die Erde, das "Weltenei" zur Osterzeit, bunt gefärbt wird es zum Sinnbild der Lebenserneuerung, der aus dem weißen Winter neuerstehenden Natur.

Die Schwalbe galt als Symbol der Auferstehung und der Hoffnung auf die Rückkehr des Frühlings.

Eier werden auch ausgeblasen, bemalt und zum Schmuck der Häuser verwendet. Diese Eier wurden das ganze Jahr über aufbewahrt, um das Haus und den Besitz vor Unheil zu schützen. Das Hochwerfen und Auffangen eines rohen Eies, ohne das es beschädigt wird, bringt nach dem Volksglauben großes Glück für das kommende Jahr.

Zum Osterfest geschöpften Wassers (Osterwasser) sagt man eine reinigende, heilende und weihende Wirkung nach. Das Wasser steht ebenfalls als Sinnbild für das neue Leben. In Schottland werden noch heute die Quellen und Brunnen festlich geschmückt und rituell einer Weihe unterzogen. Von den heidnischen Gottheiten wurden früher die fruchtspendende Vanin Freyja und der Ase Thor als der Sohn der Erde besonders gefeiert.

Spirituelle Bedeutung:

|

|

Das Licht hat gesiegt, und es ist die Zeit, um die Rückkehr der Sonne zu feiern, die Rückkehr des Lebens und das Sprießen der ersten Blumen. Als erstes Sonnenfest nach den Rauhnächten ist das Frühlingsäquinoktium dem jungen Licht und Leben geweiht. Man feiert die Wiedergeburt der Natur aus dem Todesschlaf des Winters, das Erwachen der lebensspendenden Kräfte und die neue Kraft und Fruchtbarkeit, welche die Natur der Welt jetzt schenkt.

Gedanken, Träume und Wünsche in dieser Zeit sollen besondere Beachtung finden und in Erfüllung gehen. Die Schwere der dunklen Jahreszeit lichtet sich, und die Lebenslust nimmt wieder zu.

Unterstützt von den Kräften und Strömungen der Jahreszeit beginnen auch die Projekte der Menschen zu wachsen. Nun werden die Planungen der letzten Wochen in die Tat umgesetzt. Frisch erblühte Weidenzweige, Eier und Hase sind Festsymbole. |

Der Winter ist nun endgültig besiegt, und der junge Lenz kann über das Land tanzen. Die Sonne als gehörnter Sonnengott ist nun der unbändige Jugendliche, der sich seiner Kraft mehr und mehr bewusst wird, sie aber noch nicht weise benutzt. Er ist schön, stark, leidenschaftlich und wild. Er wird langsam zum Krieger und erhält jetzt seine Waffen. Er weiß aber, dass er sich von der Dunkelheit des Winters völlig trennen und um jeden Preis auf seinen eigenen Füßen stehen muss. Wenn der Winter sich dessen widersetzt, und noch einmal zurückkehrt, dann kann dies verheerende Folgen haben.

Die Erde als Göttin trägt noch immer Weiß. Als Jugendliche hat sie nun ihre Fruchtbarkeit erlangt, ist aber noch unschuldig. Gott und Göttin begegnen sich zum ersten Mal, doch bleibt es noch beim Kennenlernen und scheuen werben bis Beltane (um den 30. April). Die Zeit der Hochzeit ist noch nicht gekommen, aber es wird eifrig geflirtet.

Ein schönes Ritual ist es, sich am Ritualplatz mit der Erde zu verbinden und ihr zu opfern, indem man die Weidenzweige in den feuchten Boden steckt. Wenn die Zweige dort in der nächsten Zeit wurzeln und neues Leben hervorbringen, gilt dies als gutes Zeichen für das weitere Jahr. Das zeremonielle Mahl kann z.B. aus leichtem Weißwein, hellem Brot, frischen Salaten und - natürlich - Eiern bestehen.

Bedeutung in Wicca

Für moderne Hexen ist Lady Day einer der Kleinen Sabbate oder der Kleinen Feiertage des Jahres, einer der vier Quartalstage.

Gefeiert wird am tatsächlichen Tag des Äquinoktiums, an dem die Sonne den Äquator kreuzt und in das astrologische Zeichen des Widders eintritt.

Das Äquinoktium ist eine Zeit des Gleichgewichts, da alle Elemente im Menschen zu neuer Harmonie finden müssen. Es bietet sich an, dieses Fest als erstes nachwinterliches Fest im Jahreskreis in der freien Natur zu feiern. Man kann mit frisch erblühten Weidenzweigen hinausziehen. Als Ritualwasser schöpft man nach Möglichkeit das Wasser einer Quelle.